長野に住んで仕事の中で発酵食品と触れ合う機会があり、その中で初めて聞いた食材がある。

「しょうゆ豆」だ。

長野県北安曇野郡小谷村で幼少期を過ごした上司が食べた記憶がありとても美味しかったというのだ。

上司の祖母は「おしょ豆」と呼んでいたらしい。

聞くところによると、炊き立てのご飯や冷奴にかけたり、焼いた魚にかけて食べるという。

「しょうゆ豆」という名前にあるように醤油をかけて食べるものには大体合うらしい。県外者の私には味も作り方も想像ができないので調べたみた。

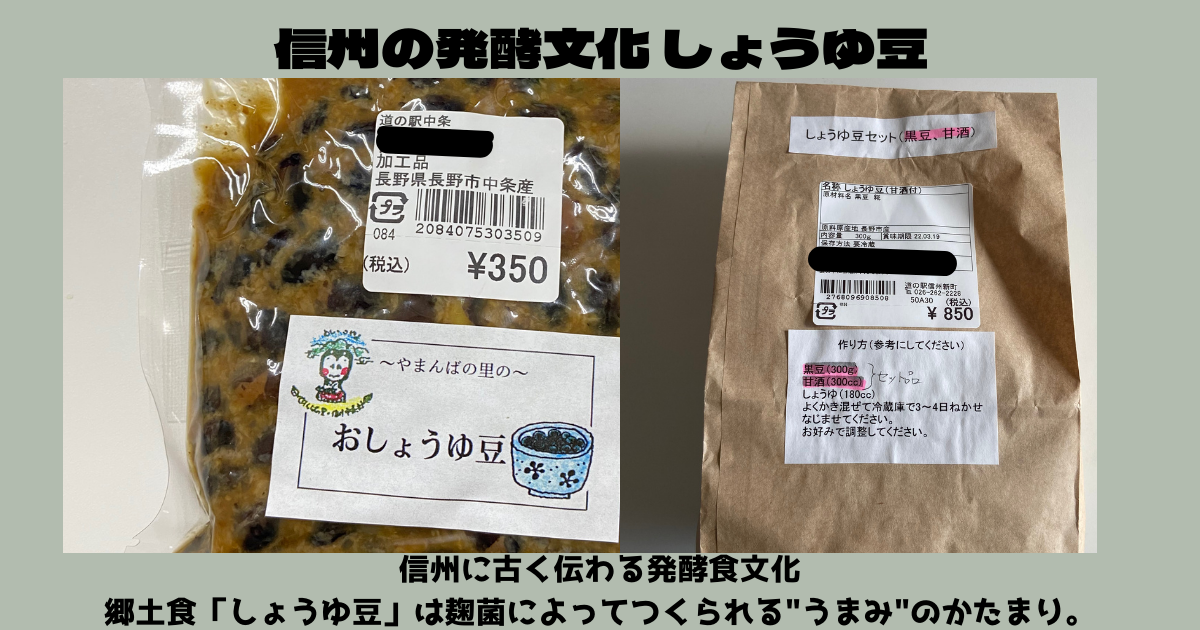

「しょうゆ豆」は、「しょうゆの実」とも呼ばれる長野県の北信・中信地域で昔から食べられている、蒸した大豆や黒豆を種麹で発酵させさらに米麹を合わせてつくる発酵食品で、数か月〜半年間かけて出来上がる郷土食だ。 醤油の旨味がつまった「食べる醤油」のようなもの。

少し前に「食べるラー油」や「食べるポン酢」「食べる調味料」系の食べ物が流行ったが、信州の人たちは昔からその類のものを食べていたようだ。黒豆は、「腎」をパワーアップし、滋養強壮効果の高い食材。それをさらに発酵させることによりダブルで身体に良い物が出来上がる。

長野県の味噌蔵数は日本一を誇り、発酵文化が人々の暮らしに根付いている。 信州味噌に欠かせない麹を使った「糀甘酒」「塩糀」「しょうゆ糀」や、乳酸菌を利用した漬物、米麹と酵母から発酵によりアルコールを生み出す日本酒(酒蔵数全国2位)といった日本古来から麹菌の作用を使った発酵食品が多く存在する。

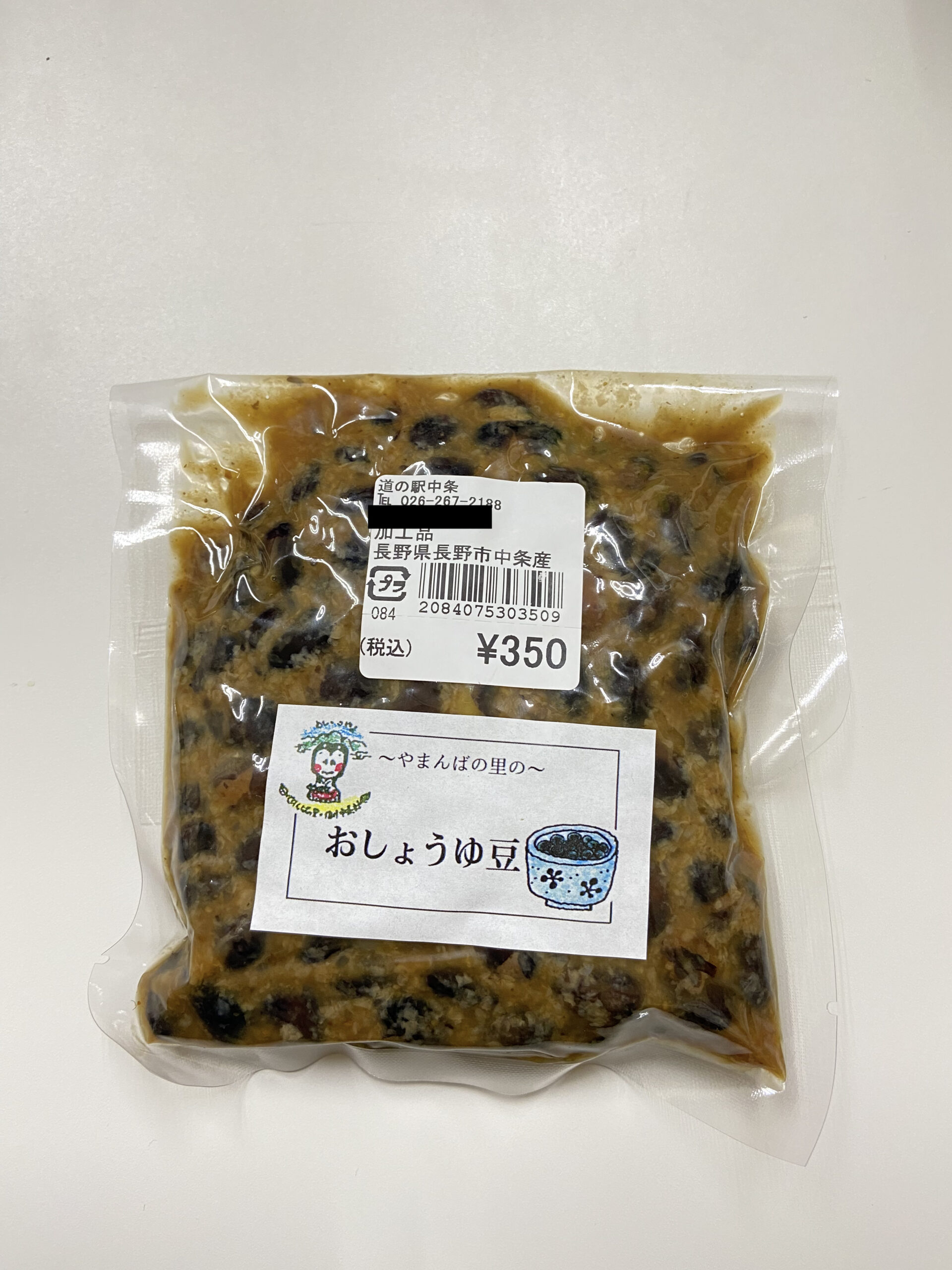

上記の発酵調味料は長野市内のスーパーでもちろん簡単に手に入るが、しょうゆ豆は少し田舎の道の駅 (道の駅中条、道の駅信州新町) の郷土食のコーナーや、麹店や味噌や醤油の醸造所の直売店にしか置いてないのだ。

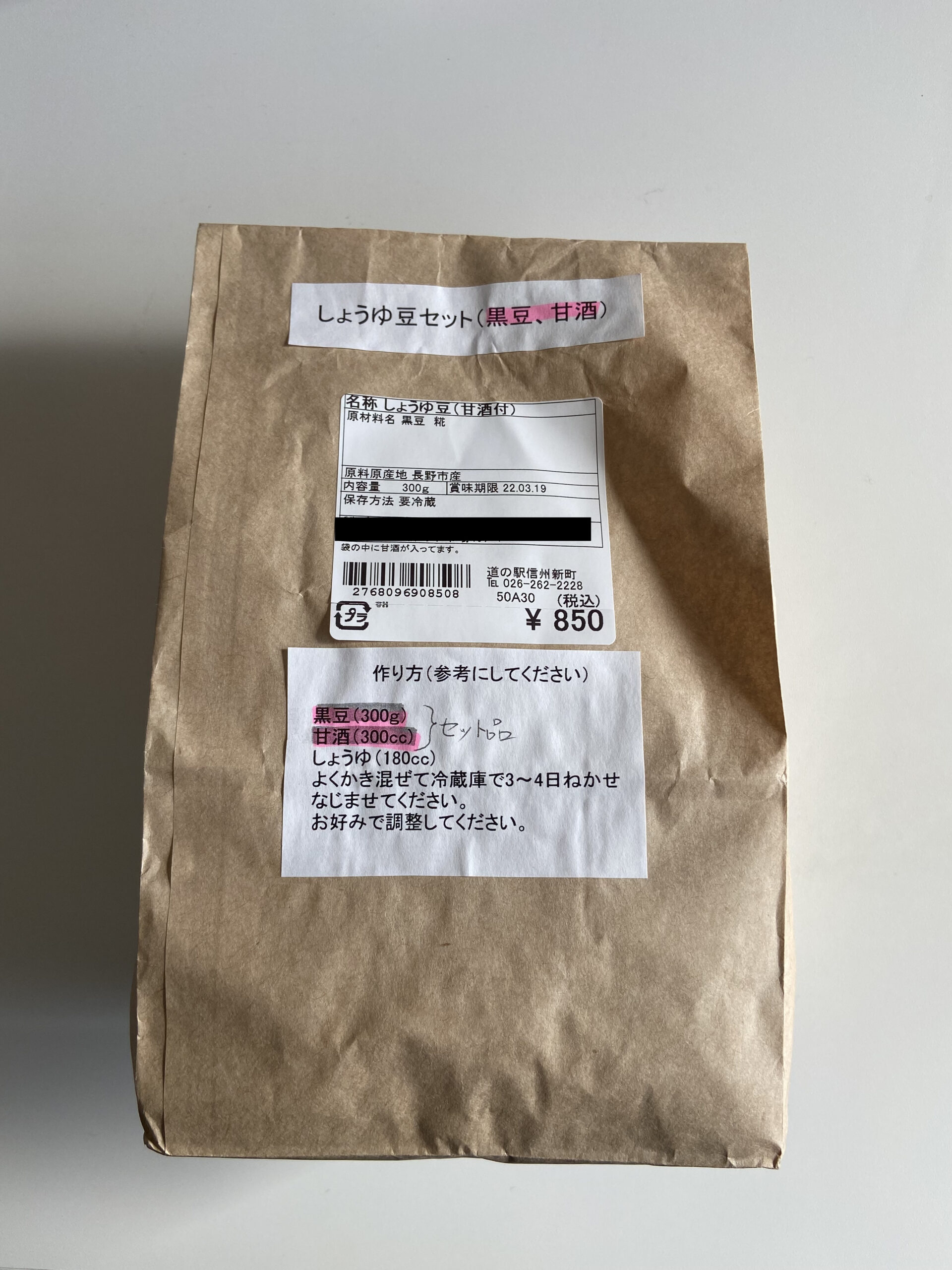

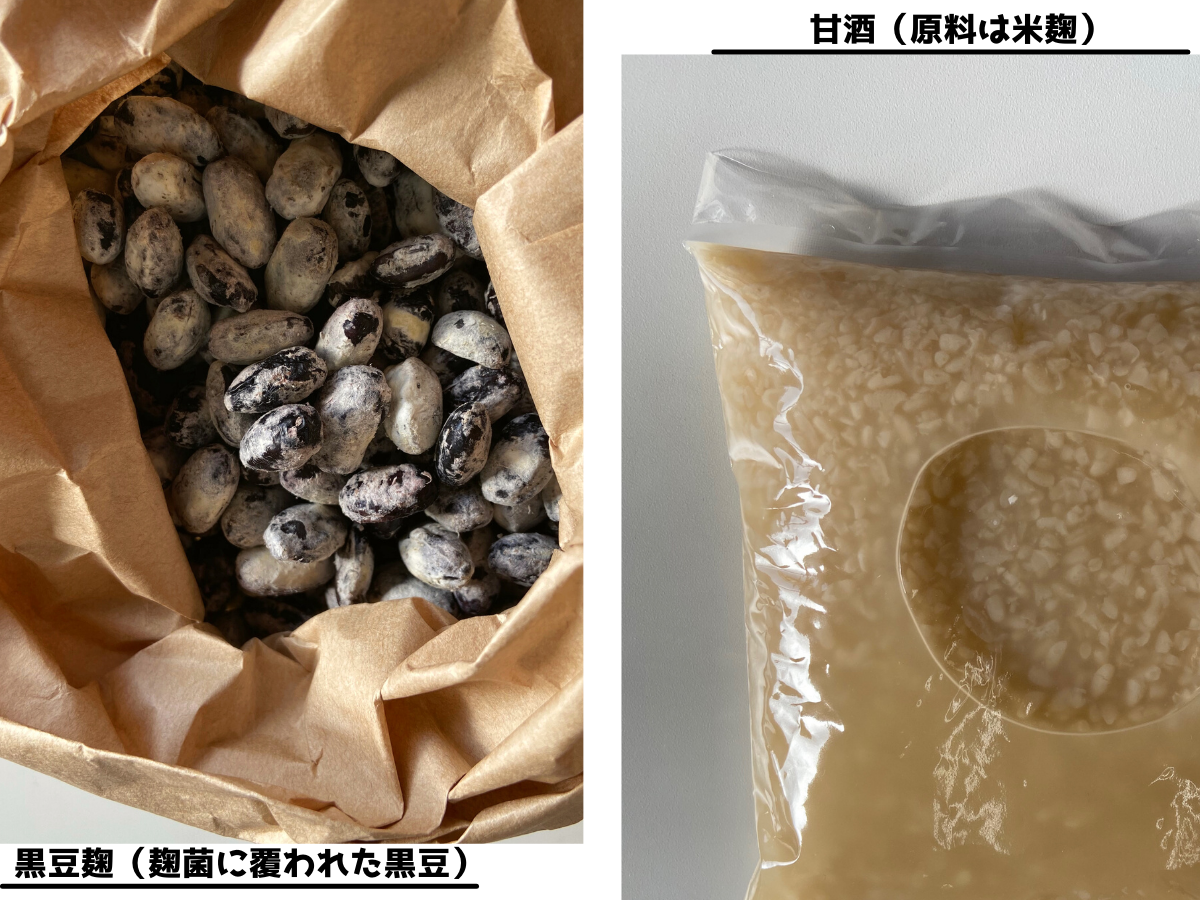

家庭で作るのはやはり難しいのか。と思っていたら道の駅信州新町に「しょうゆ豆セット」なるものが売られていた。 醤油以外の材料(黒豆麹:麹菌で覆われた黒豆と甘酒)が入っており、全て混ぜて3〜4日発酵させて「しょうゆ豆」を手作りできるセットだ。

コロナ禍におうちで過ごす時間が増えたことや、 手造りを楽しむ方が増えたこと、また発酵食品が見直されていることも背景にあるのだろうか。そのセットも買いつつ、道の駅中条で出来上がったものも買ってみた。

温かいご飯の上にのせて食べてみる。

これはご飯が進む。というか止まらない。

本当に美味しい。 お餅にかけても絶品らしいので次回試してみようと思う。

甘酒の糖分が栄養となり、黒豆に付いている麹菌が活発に動くようになる。元気になった麹菌は黒豆に含まれるデンプンを分解してブドウ糖に、タンパク質を分解してアミノ酸に分解する。このアミノ酸こそが”うまみ”であり、ブドウ糖によってトロッとした甘みを感じるようになる。同時に酵素を生み出すため、発酵食品はわたしたちの身体にメリットが多いやさしい食品なのだ。

以前は信州のどの家庭でも当たり前のように作られていた「しょうゆ豆」。

この身体に良く美味しい調味料が時代の波に飲まれ、無くなっていくということはこの先もないと願いたい。

コメント